|

地電阻探測(RIP)服務 |

|

儀丞儀器工程有限公司 Excellent Instrument & Engineering Co., Ltd.

|

|

地層由於組成材料及膠結等狀況不同,因而表現出不同的導電特性,一般以電阻率(Resistivity)代表物質的導電性質。不同地層岩性及不同含水狀況時所對應的電阻率分佈情形或稱為地電阻譜;Resistivity Spectrum);地電阻譜提供我們一個構想,即若能藉由儀器測量及分析技術瞭解地下地層的電阻率,則輔以適當地質資訊,可用以瞭解地下地層的岩性分佈情形,進而解釋地質構造、礦產分佈、地下水資源(Cheng, 1984;Yang and Tong, 1990)、以及地下水污染(董倫道等,1992a)等。由於地電阻法花費少且工期短,因此適用於工程地質、探礦、地下水調查、海水入侵調查與地熱測勘等多方面。 基本上,地電阻法探測需於地表配置四根電極,在其中兩電極(電流極:A與B)以低頻(1 Hz∼10Hz)之交替直流電(Alternative Direct Current)通入地下,並用電流計量測電流強度;此時在另兩根電極(電位極:M與N)量度因電流分佈所造成的電位差。所量測之電位差與通入地下的電流強度、電極間的相對位置及地層的導電性有關;若測得電流強度I、電位差V及電極之相對位置可根據下式計算出相對均質半空間地層的電阻率ρa: ρa=K(V/I); 式中K稱為幾何因子(Geometric Factor),與電極排列的相對位置有關;ρa稱為視電阻率(Apparent Resistivity),通常不代表地層之實際電阻率,而是代表在此種電極排列情形下所有地層電性之綜合效應。電流極展距愈大,其效應相對反映較深地層之電性特性,因此在探測過程中將電流極展距逐次加大,可逐次獲得由淺至深的地層反應,經逆推(Inversion)處理後可以獲得地下各層之真實電阻率與厚度。 地電阻法測勘過程中通入地下電流的頻率變動不大,其探測深度除受地層導電性質影響外,探測深度與電極展距成正比例,屬於一種幾何測深法,合適的電極排列方式需視測勘目標、地質狀況、人力資源及現有資料處理技術等作適當的選擇;一般常用的電極排列方式有:施蘭卜吉排列(Schlumberger Array)、溫奈排列(Wenner Array)與雙偶極排列(Dipole-dipole array)及雙極排列法(Pole-Pole Array)等。一般而言,施蘭卜吉排列與溫奈排列較常應用於地層平緩區域做垂直測勘(Sounding),雙偶極排列法則較常應用於剖面測勘(Profiling)。 地電阻影像剖面法便是兼具垂直與側向解析能力的一種探測方式。其現場施測配置與反射震測法類似,係沿著一個既定的測線配置電極,除能達到如垂直測深的“測深”目的之外,由於沿測線方向的測點較密,因此容易反應出地層側向的變化情形。由於地電阻探測應用幾何測深的原理,其探測深度與電極間距成正比例,因此為了獲得不同深度地層電阻率的變化情形,在現場施測時必須由電腦控制不斷地改變電極位置。

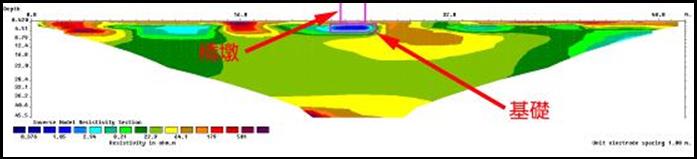

(範例一)

橋墩基礎深度探測成果圖1(Pole-Pole array)

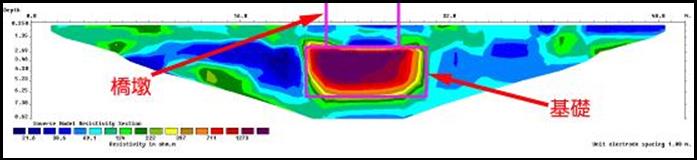

(範例二)

橋墩基礎深度探測成果圖2(Wenner array)

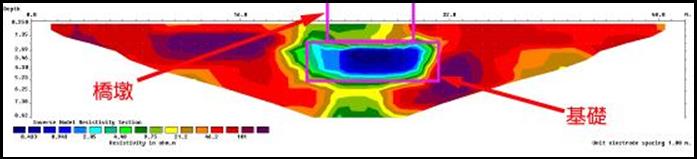

(範例三)

橋墩基礎深度探測成果圖3(Wenner array)

地電阻(直流電阻剖面影像探測)相關工作照

技術諮詢人員介紹 工程地質部經理 陳光宏 電話:02-2267-8989 ext. 105 0913188812 E-mail:guest7382@gmail.com |